“山羊皮”乐队主唱出版回忆录我喜欢不合群,讨厌光鲜的赞美

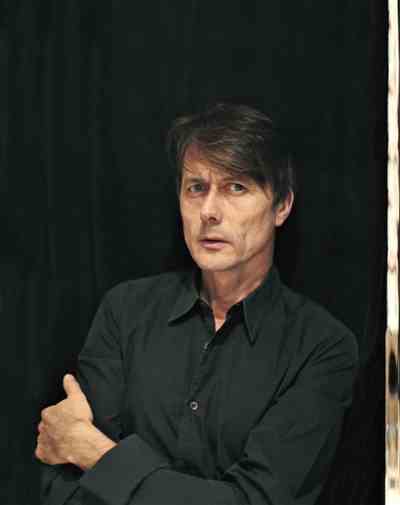

布莱特·安德森在爱丁堡国际图书节上。摄影:Justyn Keeley

布莱特·安德森在爱丁堡国际图书节上。摄影:Justyn Keeley 《涂炭之晨》

《涂炭之晨》

(Coal Black Mornings)

作者:布莱特·安德森

版本:利特尔布朗出版公司

2018年3月 山羊皮乐队(Suede),1989年组建于英国伦敦,在20世纪90年代的英国独立乐坛扮演了举足轻重的角色。代表性的专辑有《Suede》《Dog Man Star》《Coming Up》等。乐队在2003年解散,又于2010年重组。

山羊皮乐队(Suede),1989年组建于英国伦敦,在20世纪90年代的英国独立乐坛扮演了举足轻重的角色。代表性的专辑有《Suede》《Dog Man Star》《Coming Up》等。乐队在2003年解散,又于2010年重组。

英国摇滚乐队“山羊皮”主唱布莱特·安德森(BrettAnderson),在50岁之年出版了回忆录《涂炭之晨》(CoalBlackMornings)。

一身黑西装、黑衬衫的安德森,在经历过“山羊皮”十多年前突然解散、单飞、乐队重组之后,这次却是以作家身份“在一个礼拜六的晚上”(“山羊皮”有一首同名代表作)于爱丁堡国际图书节亮相。观众席上响起的尖叫与喝彩声,伴随着不远处爱丁堡城堡上空的艺术节烟花绽放声,令人有置身于摇滚音乐节的错觉。

书中再现了安德森成长中经历的一场场失败与失落:母亲离开父亲、好友自杀、深爱的女友移情别恋、演出时台下只有一名观众……点题之句“在涂炭一样漆黑的清晨”数次出现,呼应书中的惨淡基调。回忆录在写到“山羊皮”熬出头的前夕戛然而止。安德森仍有少年时的棱角:“写作、写歌都一样,我从来不去迎合商业需求。这书就是为自己写的,出版商要是不喜欢,那就拉倒。”

活动结束后的签售现场,一对中年夫妇在长队中交流:“真像是上世纪九十年代的好时光又回来了啊。”

在亮相爱丁堡图书节之前,安德森接受了本报特约记者的专访。

【对话布莱特·安德森】

从来没被真正接纳过,但这是好事

新京报:你几时开始想要写这么一本回忆录的呢?

安德森:我想,当你当上了父亲,就会经常回想到自己的童年。我儿子还很小的时候,有一天我喂他吃糊,有一点掉出他嘴边了,我立即拿勺子去接。就在那一瞬间,我仿佛能感觉到勺子在我嘴边的触感,跟我小时候母亲喂我的情景一模一样。书的前半部分,我写了很多我与父亲之间的故事,然后引申到我与我儿子的关系。

我看过的大多数摇滚乐手的自传都是垃圾。我实在想不出有一本乐队回忆录,纯粹看书本身,能称得上“写得好”的。那类书就是给粉丝写的,没有任何文学价值而言。我可不想重蹈覆辙。

听上去或者野心有点大:我很希望能避开陈腔滥调,写出一本“好看”的书来。我当时觉得能实现的唯一做法,就是把回忆录的重点放在乐队成功之前。也正因如此,书写到了“山羊皮”乐队快成功的时候,就结束了。我觉得自己写得还不错,对过往做了挺公正的描绘。我最自豪的是对我父母亲的描写。

新京报:你在书里将乐队进入主流视野的渴望形容为“进入糖果店”。在乐队成功的节点,媒体扮演了关键的角色(“山羊皮”最初凭借音乐杂志NME上一篇乐评获得突破)。但在书里也能看到你对于一些“山羊皮”媒体报道的澄清。你怎么看乐队与媒体的关系?

安德森:乐队与媒体的关系一直很有趣。我们曾经被冷落了多年,一来是因为我们水平确实不高,二来也是因为在“盯鞋”(shoegazing)风格占主流的时代,一心去探索属于“山羊皮”自己的风格。后来我们慢慢进步,写出了一些好歌,媒体就开始兴奋了。但媒体是不可轻信的,它既不好也不坏,仅仅是一个存在,是一种工具,就像今天的互联网,只是一种作用力。

乐队要在音乐媒体上得到好评不容易,大多数时候都得受到羞辱。“山羊皮”过早地获得了过高的媒体曝光率,现在回过头去看,这很不健康,但发生的时候,你没办法拒绝。

新京报:从C86(1986年NME杂志出版的磁带而引领的英国独立音乐标志性运动),你经历的乐坛发展到现在,你对未来音乐创作与乐坛趋势有什么看法?

安德森:音乐产业今天碰上了点麻烦,最明显的问题是:创作出边缘化好音乐的乐队,已经没钱继续去做这样的探索,这是很悲哀的事。大概从15年前开始,互联网流媒体的普及导致音乐产业的收入锐减。对于在生态链顶端的流行音乐人,他们暂时还没感觉到什么威胁:“只不过是几支垃圾独立乐队生存不下去而已,关我们屁事”。可是等十多二十年以后,我们再看会怎样?音乐产业就像生态系统,假设由肉食动物、素食动物和蔬菜组成;要是把蔬菜割掉了,素食者慢慢就会死光,肉食者很快也没有吃的了。

到那时候,XFactor(电视歌唱比赛)就是最大的赢家,音乐产业最终将会成为广告业。这是我最害怕的。

新京报:即便是在乐队进入了“糖果店”以后,你在人前人后表现出来的边缘感一直都在。比如受邀参加颁奖典礼,却故意出洋相。一边渴望成功,一边是错位感,你怎么处理这对矛盾?

安德森:保持不被接纳的边缘感很重要。我看到有些乐队是颁奖礼常客,经常走红地毯,我就想:这个样子怎么可能有自己的声音呢?我感觉“山羊皮”乐队永远都得去证明自己,不像一些乐队,无论发布了什么,媒体都会写“天啊,真了不起!”即使实际上那张专辑并不怎么样。而我们呢,就从来没有过这样的“待遇”。媒体对我们总是很客观,因此我们必须付出更大的努力。我觉得我们一直都是局外人,从来没被真正接纳过,25年后依然如此。但这是好事。

要想加深对自己的了解

去写回忆录吧

新京报:你在书里不断回忆,同时也做自我反思与批判,有点像是自我心理分析。你对心理学很感兴趣?

安德森:我对自己很感兴趣(大笑)。自我批判很重要,不少人在读这书时很惊讶:我经常毫不留情地揭自己的短。我并不需要“装”,这是我的一个写作要点:老实说话,别跟摇滚乐手们经常做的那样,往自己脸上贴金。

我对人生、对自己反思了很多。在写作过程中,我发现了不少以往我不了解的自己。我建议每个人:要想加深对自己的了解,去写回忆录吧!还能省下不少去看心理分析师的钱。心理分析师做的不过是坐在你对面,将你对自己的提问投射回你身上而已。写书的作用是一样的,你需要的就是这样一面镜子。

新京报:写书与写歌有什么相同和不同?

安德森:我想真正引起人们共鸣的都是细节。很多人认为最能引起共鸣的是爱情啊、自尊啊这些“永恒的主题”。我偏不这么做。我歌词里写的都是飘在半空的蓝色塑料袋、风中飞散的杂物、人行道上的狗粪之类的。从细节处入手对我来说更真实。

新京报:Britpop(英式流行)对你来说意味着什么(20年代90年代初,“山羊皮”乐队被视为定义Britpop的先锋乐队)在中国,今天有不少乐队都自称在玩Britpop呢。

安德森:哈哈,这可真有趣。我想这有点像“雷鬼”,原来是牙买加的音乐,现在伦敦的白人小孩也会去玩。Britpop如今也一样成了在全球各地都被模仿的音乐类型。在英国,乐队自称是“Britpop乐队”会很奇怪,这只是当年一位记者StuartMaconie发明的词汇。音乐记者很喜欢为乐坛造势,这在20世纪80年代特别明显。我想,这是因为1976年诞生的“朋克”浪潮,那是英国很长时间以来影响最深远的一场文化运动。在此之后,记者们都急于创造再一次的“浪潮”。但今天看来他们都已经放弃了,音乐媒体自身都在式微,这又是另一个令人惆怅的话题了。如今再没有人去为新音乐造势,回望过去,还挺令人怀念的。

新京报:你在书里提到当年乐队“在东伦敦那些破旧的排练房里培育出来的”,后来被“背叛”了。写得有点隐晦。其实你指的是什么呢?

安德森:我说的是,最初“山羊皮”的创作,是从底层青年、写实社会的角度出发,去记录支离破碎的英国与人间百态。可后来出现的几支占据了Britpop媒体高地的乐队,却是把角度彻底换过来了,他们唱的是额手称庆、赞美英国的调子。我十分讨厌这种光鲜的角度,这样简单化的创作,挺丑陋的,态度也过于爱国主义。我们用英格兰的英文口音去唱的歌,从来不是为了去“庆祝”与“赞美”这个国家,而是要去“记录”与“写实”。正因为如此,后来我一直与这几支乐队保持距离。我知道Britpop会永远和这些乐队联系在一起,它实际上已经面目全非。我除了远远避开,什么都做不了。

特约记者张璐诗发自爱丁堡

新闻推荐

几经周折,再度更名为《中国好声音》的这一档老牌综艺节目终于与观众见面,除了动听悦耳的好歌,新晋导师李健成为焦点。他在节...

- 相关新闻:

-

吴亦凡diss back回击网络暴力 展现说唱歌手真实态度2018-07-27 19:27歌曲好听,离不开背后的词作大神有多少歌你是冲着作词人去听的?2018-05-22 14:03鲍勃·迪伦早年照片结集出版 回到梦想开始的格林尼治村2018-05-06 11:12

- 猜你喜欢:

-

高晓松找朴树借钱,朴树一共只说了四个字!他的少年感令人喜欢2018-05-01 10:19选秀节目频出“回锅肉”,李斯丹妮、万妮达们重头开始为哪般?2018-05-28 09:58第五届明天音乐节(上):过去未来皆先锋2018-05-19 14:58