鲁奖翻译家 赵振江 “不写诗”的诗人用西语翻译《红楼梦》

有一种人,不写诗,却也可以称为诗人。这种说法,用在像赵振江这样一流的诗歌翻译家身上,是贴切的。身为资深西语诗歌翻译,在过去几十年里,赵振江将包括聂鲁达等在内的西班牙语重要诗人诗作翻译成中文,词准意达,诗意盎然,让很多国内诗人以及广大文学读者受益。他对语言的见解,也带给很多诗人启发。如果说,诗人使用语言,是在用语言的花朵部分工作,诗歌翻译家琢磨语言,是在语言的根部工作。赵振江在诗歌的内部、根部浸润之深,领悟之透,早就抵达一名优秀诗人的高级水准。赵振江虽然“不写诗”,但他的翻译也是诗歌创作,也在“写诗”。好的翻译,是用自己的母语,替原诗作者“写诗”。

有一种人,不写诗,却也可以称为诗人。这种说法,用在像赵振江这样一流的诗歌翻译家身上,是贴切的。身为资深西语诗歌翻译,在过去几十年里,赵振江将包括聂鲁达等在内的西班牙语重要诗人诗作翻译成中文,词准意达,诗意盎然,让很多国内诗人以及广大文学读者受益。他对语言的见解,也带给很多诗人启发。如果说,诗人使用语言,是在用语言的花朵部分工作,诗歌翻译家琢磨语言,是在语言的根部工作。赵振江在诗歌的内部、根部浸润之深,领悟之透,早就抵达一名优秀诗人的高级水准。赵振江虽然“不写诗”,但他的翻译也是诗歌创作,也在“写诗”。好的翻译,是用自己的母语,替原诗作者“写诗”。

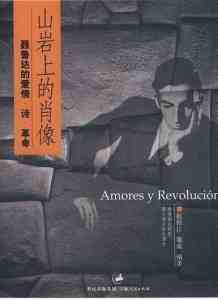

从1983年与人合译出版第一部作品——秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨的《世界末日之战》开始,赵振江迄今已翻译出版了30余部西班牙语文学名著、多部研究西班牙语文学的专著。在西语国家目前已有的11位诺贝尔文学奖获得者中,他向中国读者已较为系统地介绍了其中的5位诗人(米斯特拉尔、聂鲁达、帕斯、希梅内斯、阿莱克桑德雷),成为国内西班牙语文学翻译界当之无愧的领军人物之一。他还翻译帕斯、鲁文·达里奥、塞萨尔·巴略霍、胡安·赫尔曼、加西亚·洛尔卡、安东尼奥·马查多、阿尔贝蒂、米格尔·埃尔南德斯等人的诗选。因为诗歌翻译,赵振江也获得中外文学交流方面的诸多嘉奖荣誉,包括荣获第六届鲁迅文学翻译奖,颁奖词中称赞他,“传达了诗人的激情和幻想,做到了形似和神似的平衡。”

翻译阿根廷文学经典

获“五月骑士勋章”

《马丁·菲耶罗》是在阿根廷家喻户晓、尽人皆知的文学经典。赵振江将这部作品翻译成中文,背后还有戏剧化的一段故事。在北大读书时,赵振江读到《马丁·菲耶罗》选段,觉得很有意思,就动手翻译了三分之一。1979年他去墨西哥进修,顺便把后面的三分之二译完了。“翻译时完全没有想到会出版,纯粹出于个人兴趣,自娱自乐。”

然而,机会总是留给有准备的人。1984年,《马丁·菲耶罗》的作者何塞·埃尔南德斯150周年诞辰。阿根廷官方要搞一个大的纪念活动,展览全世界各种语言版本的《马丁·菲耶罗》。中国台湾东吴大学哲学系一位教授翻译的《马丁·菲耶罗》中文版被送到了阿根廷。中国驻阿根廷使馆知道后,文化参赞就往国内发消息,希望赶紧找人出这本书。此时距离展览只有4个月的时间了。如此短暂的时间里,要保质保量地翻译出《马丁·菲耶罗》,几乎是不可能的。在这种情况下,赵振江此前凭借兴趣完成的翻译稿,派上了用场。他的译稿成功出版,取代了中国台湾的版本,成为中文译本在阿根廷展出的代表。因翻译阿根廷史诗《马丁·菲耶罗》,赵振江还被阿根廷总统授予“五月骑士勋章”。想起此事,因勤奋而得以抓住机会的赵振江也很谦虚,“在很大程度上靠的是机遇。”

除了将西语作品翻译成中文,赵振江曾与西班牙友人合作,将汉语文学经典《红楼梦》翻译成西班牙语,让广大的西班牙语读者领略到这部世界名著的独特魅力,影响甚大。1998年,西班牙国王为此授予他“伊莎贝尔女王骑士勋章”。

《红楼梦》翻译成西语

去西班牙辛勤工作四年

1987年,北京外文局想与西班牙格拉纳达大学合作出版西班牙文版《红楼梦》。他们提供一个从英语转译的西班牙文初稿作为翻译基础。而格拉纳达大学出版社拿到译稿后,认为这不是从中文直接翻译的。于是就去找中国驻西班牙使馆文化处,请他们推荐一位西班牙文学者校订这部译文。我驻西班牙使馆的文化参赞正是当年驻阿根廷使馆的文化参赞张治亚先生,他毫不犹豫地推荐了赵振江。

当赵振江开始校订,才发现,不仅仅是校对的问题,而是“要逐字逐句的修改,乃至重译。”他为此去西班牙那所大学工作了近四年时间。“在这四年当中,我几乎没有旅行,没有周末,没有节假日。”学校放暑假了,他住的大学招待所(一座美丽的花园别墅),人去楼空,只剩他一人。学校给他配了一把大门钥匙。食堂关门了,他就自己出去买些面包和火腿,还得给一窝猫咪(一只母猫和六只小猫)买一份,每天都跟小猫一起用餐。

那所大学对他管吃管住,但没有工资,也没有翻译费,只有一点津贴,就是给一些零花钱。好在,后来他在那所大学有了教学任务,能获得一份工资。他每周上十四节课,其余时间全部用来翻译《红楼梦》。

西语版《红楼梦》问世后引起了热烈的反响。西班牙《国家报》和一些地方报刊以及电台、电视台都做过报导。西班牙ABC杂志1989年第二期“书评家推荐图书”栏目中,十四位书评家中有两位同时推荐了《红楼梦》。《读书》和《喀迈拉》等文学杂志也相继发表评介和推荐文章。格大副校长卡萨诺瓦教授在西文版《红楼梦》前言中说:“……《红楼梦》向我们提供了无比丰富的情节,从而使我们对中国文化和智慧的无限崇敬更加牢固……对格拉纳达大学来说,此书的出版意味着极大的光荣和优越感,因为我们首先将这智慧与美的遗产译成了西班牙文。”

《红楼梦》在西班牙获得了成功,但无人知道的是,赵振江教授既没得到稿酬,也没有版权。如今谈及此事时,他却轻描淡写地说,“当时就是凭着良知和热情去做的。只是想为中外文化交流、为弘扬中华文明做点事。能把这件事做成,就是人生之大幸。”

诗歌翻译是二度创作

是两种不同的载体

在赵振江教授看来,诗歌有可译的部分,也有不可译的部分。在《诗歌翻译是二度创作》的演讲中,赵振江细致分析了汉语与西方语系有诸多差别。比如汉语是汉藏语系,表意,单音节,方块字。而印欧语系,是拼音,音节不等,有重音,没四声。在西方语言中,最忌讳在一句话里重复同一个单词。但在汉语里,“花飞花谢花满天”“秋风秋雨愁煞人”却是一种修辞手段。所以,在将汉语诗翻译为西语时,要想保持汉语诗歌的原貌,是不可能的。

那么该如何译诗呢?赵振江想到的是“以诗译诗”:“在将外文诗译成中文时,你的读者对象是中国人,就该遵守中国诗的规范。当你将中文诗翻译为外文时,你的读者对象是外国人,那你就应该遵守外国诗歌的规范。”因此,在赵振江看来,诗歌翻译是二度创作,既不能离开原诗,但它又不是原诗。由于汉语与西方语系有诸多差异,是两种不同的载体,中西方诗歌互译,“不能依葫芦画瓢,否则,会水土不服。”

赵振江记得,曾经有人去问朱光潜先生,说王勃有一首诗《山中》:“长江悲已滞,万里念将归。况属高风晚,山山黄叶飞。”此人问朱先生如何译成英文,朱先生说“没法译”。朱先生说的“没法译”指的是要译得和原诗“一模一样”,那当然是不可能的。但诗的意境当然是可以译的,就是用英文写一首与其相似的诗。这就是“以诗译诗”,就是“二度创作”。常有中国诗人请他把诗作译成西班牙语,他一般都婉言拒绝,“西班牙语不是我的母语,我不能用西班牙文写诗,我怎么能把你的诗译成西班牙文呢?”

对于写诗与译诗的区别,赵振江教授说:“在这一点上,我完全同意墨西哥诗人奥克塔维奥·帕斯的观点,译者的活动与诗人的活动有相似之处,但有一个根本的区别:诗人开始写作时,不知道自己的诗会是什么样子;而译者在翻译时,已经知道他的诗应该是眼前那首诗的再现。翻译过来的诗应该是原诗的再现,尽管它既不是复制也不是转化。”

对话赵振江

《红楼梦》至今只有一个西语版本

2018年11月,鲁奖翻译奖获得者、北大西语教授赵振江来到四川凉山,在西昌学院进行了一场关于诗歌外译的主题演讲。趁此机会,封面新闻记者面对面专访到从事研究和翻译工作逾半个世纪的赵振江教授。

1964年毕业于北京大学的赵振江留校任教,北京大学西班牙语系教授、博士生导师。他与国内原创诗歌界的联系也密切。很多诗人都是读他翻译的诗作,获得重要的诗歌营养。赵振江对自己的翻译有高标准的要求,同时也是有着高度社会责任感。

自由不等于“任性”

封面新闻:中国新诗刚刚走过百年。关于翻译西方诗歌的话题,争议一直比较多。为什么?

赵振江:新诗跟译诗有直接的、密切的关系。现在都在提“新诗百年”,实际上,既是新诗百年也是译诗百年,二者就像一对孪生兄弟。二者几乎是同步的,或者可以说新诗的根源不是在古典诗歌,而是在汉译诗歌。可是如今我读的新诗,有些完全脱离了诗歌传统,也脱离了群众,甚至连知识界也看不懂。这就需要我们回顾总结,如何继承和发扬我们的优良传统,如何借鉴外来的优秀文化,如何更好地“古为今用,洋为中用”。

封面新闻:中国新诗是从翻译西诗开始的,有的人认为,不应该过度重视欧美的东西,要杜绝“欧美中心论”,现在要开始强调中国古典诗歌传承的部分。你怎么看?

赵振江:五四时期,我们国家太贫穷,太落后,受列强欺负,仁人志士寻求救国图强之路,学习西方的民主、科学,也有些过激的口号,如“拿来主义”,只要是西方的就好,先拿来再说。在当时无可厚非,现在一百年过去了,回过头来反思一下,哪些是学得对的、学得好的,哪些地方学过头了,把我们自己好的东西也扔掉了。我认为,西班牙语诗歌从追求韵脚改为追求节奏,所谓“自由体”,但自由不等于“任性”,因为西班牙语只有五个元音,韵脚单调,但它的节奏感很强,而我们汉语的韵脚非常丰富,又有四声,但我们的词大多是两个字,即两个音节,我们为什么也要像西语诗歌那样“自由”,完全不考虑韵脚呢?诗歌如果失去了音乐感,就和散文没多大区别了。

香菱译成了“睡莲”

封面新闻:《红楼梦》里有太多中国传统文学精细幽微的东西。在将它翻译成西班牙语的过程中,在翻译上遇到哪些令人印象深刻的难题?

赵振江:翻译过程中碰到的难题太多了。比如“香菱”的名字,因为西班牙没有菱角这种植物,自然也就没有西班牙文的名字,在我们审校的译稿中,把菱角译成了“荸荠”,这显然和一位楚楚动人的少女形象相去甚远。经再三推敲,我们把香菱的“菱”译成了“睡莲”,后面加了个注释。翻译的难点很多,但最大的难点是书中的诗词歌赋和楹联匾额。为了保证译诗的忠实,首先由我做两种形式的翻译。一种是不管西语的语法结构,逐字硬译,“对号入座”,并标出如何发音。这样做的目的在于使与我合作的西班牙诗人对原文的“本来面目”(包括韵律)有个总体印象,并了解每句诗包含的内容。另一种则是按照西班牙语的语法规范所做的真正意义上的翻译。我的合作者在这两种翻译的基础上加工,使其成为名符其实的西班牙语诗歌。他修改之后再交给我审定。经讨论,我们两人的意见一致后,再把稿子交给几位诗人朋友传阅,请他们提出意见并帮助修改。

封面新闻:您觉得西方读者能读出《红楼梦》原文的精髓和感觉吗?

赵振江:作为一部文学经典,他们大体能懂。然而像《红楼梦》这样的经典,它有不同层次的读者,也应有不同的译本。我们是西班牙语世界的首译,针对的是一般读者,他们主要是读故事,所以语言要流畅,要通俗易懂,不必也不应有太多的注释,否则读者会读不下去。当年在西班牙报刊上提到《红楼梦》时,总说它是“中国的《堂吉诃德》”。让我颇受刺激的是:《堂吉诃德》,自《魔侠传》1922年问世以来,在中国出了上百个版本,而《红楼梦》在整个西班牙语世界,至今只有一个版本,这种不对等的文化交流,不值得我们深思吗?

封面新闻记者 张杰

新闻推荐

(刘蔚记者邓婉蕾)为深入推动宪法学习宣传教育,宣传司法行政系统全新职能定位,推动司法行政工作提质增效,12月7日,全市司法行政...

四川新闻,弘扬社会正气。除了新闻,我们还传播幸福和美好!因为热爱所以付出,光阴流水,不变的是四川这个家。

- 相关新闻:

-

《马尔多罗之歌》 “诗歌恐怖分子”洛特雷阿蒙2018-12-08 01:01财政部向藏川滇下拨2.6亿元中央救灾资金2018-12-08 09:07医院学校等装修后 应监测空气质量公布结果2018-12-08 09:11

- 猜你喜欢:

-

四川昭旺家居产业投资有限责任公司 项目收益债券募投项目可行性研究报告编制单位比选公告2018-12-09 01:01省十三届人大二次会议明年1月14日召开2018-12-08 09:11