大英帝国的失忆症

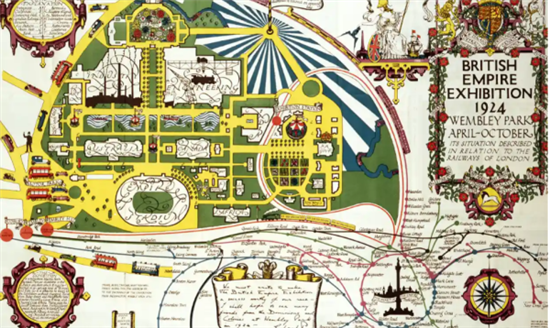

1924年大英帝国博览会会场导览图

Empireland: How Imperialism Has Shaped Modern Britain, by Satnam Sanghera, Viking, January 2021, 320ppSlave Empire: How Slavery Built Modern Britain, by Padraic X. Scanlan, Robinson, October 2021, 464pp

在大英帝国罄竹难书的暴行记录中,1903年对西藏的无端入侵是一篇简短但相当典型的插曲。在当时远征队的文化专家的解释中,西藏人是野蛮人,“比起人类更像是可怕的侏儒”。成千上万的藏人在保卫家园时被屠杀,被侵略者最先进的机枪“像九柱戏的球瓶那样打翻在地”。“我厌倦了这种屠杀,所以我停止了射击,”一名英国中尉曾经这样写道,“尽管将领的命令是尽可能把他们一网打尽。”尽可能一网打尽——听上去杀低等人像是一种流血娱乐运动。

杀戮之后紧跟着抢劫。四百多头骡子的队伍装满了从西藏寺院掠夺出来的珍贵手稿、珠宝、宗教珍品和艺术品,充实了大英博物馆和饱蠹楼的馆藏。掠夺的士兵们偷走的其它东西数不胜数。在二十一世纪初的一个安静的下午,当萨特南·桑格拉(Satnam Sanghera)坐在家里看BBC的古董鉴宝节目《卖它!》(Flog It!)的时候,当年那些士兵的某个得意洋洋的后人又血赚一笔——卖掉了他祖父在喜马拉雅山“得来”的文物,到手十四万英镑。

这是《帝国疆土》中的一个特色鲜明而富有意义的小插曲,这本书堪称是桑格拉遍历大英帝国过去和现在的一段充满激情并且包含个人情怀的旅行。他认为,那个帝国仍在塑造着英国社会——那个帝国对自己光荣孤立的妄想、帝国曾经拥有的庞大的私人和公共财富、帝国城市的肌理、伦敦金融城的统治地位,甚至是那些来自英国的外派人士和度假者的那种享有特权的醉醺醺的行为举止。然而,英国人选择对此无视:对帝国主义阴暗面的故意失忆,可能是帝国最有害的遗产。

这种失忆造成的各种影响中,包括它使英国人否认了他们现代而多元的身份。桑格拉在历史与纪实之间轻松来回,将他在二十世纪七八十年代于沃尔弗汉普顿度过的童年时期所经历的的种族暴力与歧视,与那个帝国过去在世界各地施加帝国主义和白人至上主义的态度和手法相互联系,并指出这种影响在英国人对其全球领导地位的幻想中仍在延续。

桑格拉在他的旅程中,描绘了种族主义的短视,这种短视让现今的英国人幻想“黑人和棕色人种是未经许可抵达的外国人,与不列颠没有任何联系,还滥用了不列颠的好客”。恰恰相反,几个世纪以来,来自帝国各地的公民一直在丰富英国人的生活。开路先锋作家、企业家萨克·迪恩·马赫梅德(1759-1851)创造了咖喱饭庄。身为前西印度群岛奴隶和白种女人的孩子,威廉·卡菲协助领导了在伦敦的宪章派运动,争取更大的民主——在他被流放之后,又成为了澳大利亚的一名政治运动组织者。

还有数百万人曾经为不列颠而投身战场——仅在第二次世界大战中,就有二十万印度士兵作为盟军成员,在战斗中阵亡、受伤或被俘。英国目前超过百分之十的人口(包括百分之四十四的NHS医务人员)不是白人。这都是因为几个世纪以来,英国白人在世界各地的国家进行殖民统治——在宣称他们自身亲如一家的效忠关系的同时,大规模地入侵、占领、掠夺、羞辱和杀害他们的人民——来为英国的财富和自尊加码。我们现在在英国,是因为你们曾经去过我们的家乡。

《帝国疆土》成功表现了四个世纪以来帝国经历的多样性,以及一刀切的解释的局限性,而没有陷入定义、计算或复杂的比较中。英国的大部分财富可能来自于非帝国主义性质的贸易。帝国的控制是通过与土著统治者和团体的合作而实现的。其他国家也有类似的值得反省的历史。而且英国人也有很长的自我反省的历史,批判源自帝国行为的暴力和种族主义所造成的“全面的、令人胆寒的恐怖”,而非对此沾沾自喜。

但是如果过分认可这方面的情况,就会忽略了本质的问题。无论是有意还是无意,这个帝国都是“人类历史上最大的白人至上主义企业之一”,而且它仍然在无数方面腐蚀着英国社会。桑格拉毫不留情地尝试理解这一进程,反驳源自当代英国的帝国主义失忆症的认知失调和否定历史,使得这本书动人心魄,值得大力推荐。

帕德里克·斯坎兰(Padraic Scanlan)的《奴隶帝国:奴隶制如何建立现代英国》也是如此,它详细阐述了英国如何从奴隶制中获利两百余年,然后利用废除奴隶制为接下来一个多世纪的帝国暴力和资本主义剥削辩护。

这本书与前者颇有不同:直面历史,不包含回忆录,论证更具学术性而非新闻性。然而,它也是被一种与前者相似的紧迫的失望或不满所推动,针对英国所谓光荣的帝国遗产,充斥着失忆的迷思。

在大众的想象中,1807年英国废除奴隶贸易,以及在1833年之后废除奴隶制本身,是正义战胜邪恶的伟大胜利,国家做出如此牺牲,抹去了过去奴隶制的污点。帝国通过自愿抛弃奴隶制的罪恶,变成了正义的灯塔,并在此后蓬勃发展,成为反奴隶制和自由贸易的全球领导者而非约束者。

在脱欧时代,这就是许多英国人喜欢排演的一段骄傲而鼓舞人心的历史。正如斯坎兰所展示的那样,它不是最近的发明:这种描述植根于反奴隶制运动本身的愿景。但它有很大的误导性。《奴隶帝国》一书受塞利尔·莱昂内尔·罗伯特·詹姆斯和埃里克·威廉姆斯针对西印度群岛的批判经典的启发,综合了大量的最新学术成果,提出了一系列更加令人不适的事实。

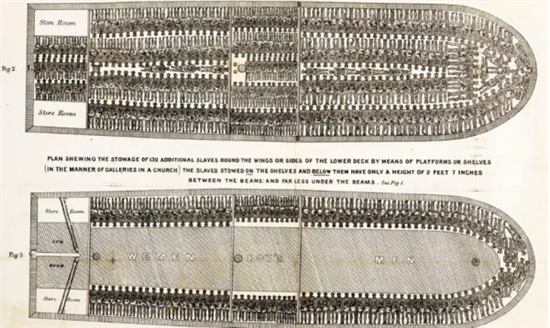

英国运奴船平面图,显示奴隶们是如何被“储存”的。

首先,欧洲人对于非洲人的大规模奴役和剥削从来都不是偶然的,也无法将其与全球贸易以及帝国主义的兴起相互分割:奴役与剥削是实现上述目标的核心机制之一。奴隶制本身是一种古老的实践。但是历史上从来没有出现过像在美洲——特别是在加勒比群岛上——建立的庞大的奴隶制种植园那样的情况。到十八世纪末,这些庞大、野蛮、破坏生态的企业已经成为一个巨大、利润丰厚、相互依存的网络的核心,涵盖的方面包括了金钱、商业、权力和疆域,并向东跨越大西洋延伸到欧洲和西非,向南北两端延伸到美洲内陆的殖民地。以数百万在这种工业化的农场里被强制劳动至死的奴隶为支撑,英国白人和其他欧洲人不仅创造了繁荣的糖、烟草和稻米的国际市场,而且创造了涵盖航运、银行、保险、制造业、商品贸易和军事远征等方面的深具资本主义特色的帝国经济。就连牙买加种植者自己消费的精白糖,也是由加勒比海地区种植和加工的原料,被运到伦敦,由英国的制糖师精制,然后漂洋过海运回西印度群岛再行零售。

奴隶制也并非因为开明的英国人反对奴隶制而消亡。等级制度、种族主义和家长作风深深地刻入了废奴主义者的观点——自由是黑人逐渐赢得的东西,由白人仁慈地赐予。被奴役的人自己则有着非常不同的想法。早在英国白人产生废奴主义的观点之前,受奴役的人们已经对自己的处境开始了激烈而不懈的斗争。

在整个十七世纪后期和十八世纪,西印度群岛各地都有大量逃亡和反抗的奴隶向白人移民进行持续的游击战。在十九世纪初发生了三次重大的起义——1816年在巴巴多斯,1823年在英属圭亚那,1831到1832年在牙买加——迫使英国人采取行动。废除奴隶制在一定程度上是为了防止黑人自我解放,以武力夺取宝贵的英国领土——就像法国主要殖民地的反叛的奴隶们在1804年建立海地自由共和国那样。

更重要的是,结束奴隶制并没有阻止它所催生的巨大的贸易和剥削体系。恰恰相反,这是为了加强这种体系。英国政府向奴隶主支付了巨额赔偿——但对被奴役的人却没有任何补偿。相反,废除奴隶制的法律迫使他们作为“学徒”,继续在种植园里无偿劳动多年。

废奴主义者推测,获释的奴隶会更加努力地工作,使种植园更加有利可图。当加勒比出产的蔗糖的价格下跌,他们的“懒惰”成为人们指责的对象。当他们胆敢要求提高工资时,从中国、印度和非洲运来了成千上万的其他深色皮肤的工人,作为契约劳工来取代他们的位置——就像他们被运到英国在世界其他地方无数的其他新种植园一样。自由劳动和自由贸易与奴隶制是不相容的,但却和持续的剥削以及全球贩卖低薪工人的行为能够和谐相处。

正如斯坎兰在这本内容丰富、发人深省的书的结尾处指出的那样,十九世纪的英国资本家继续对海外的奴隶制企业进行大量投资。他们为美国南部的许多银行、铁路、汽船和种植园提供资金和保险。英国的棉花工业通过加工美国奴隶生产的大部分原料,发展成为其最大、最有价值的工业部门。在某个时间点,有近五分之一的英国人的生计依赖于它。在几乎所有方面上,这个崇尚自由贸易的帝国与其说是对之前奴隶制帝国的否定,不如说是它的延续。如今应当更加坦诚地理解它的多重遗产了。

(原文发表于2021年1月29日《卫报》,由作者授权翻译发表)(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

5月3日17时许,澎湃新闻从广东省文化和旅游厅官方网站获悉,据初步测算,五一小长假前三天(5月1-3日),该省纳入监测的150家重点景...

- 相关推荐:

-

被新官上任三把火烧出的破产潮2021-05-03 19:42中新网评:仇视亚裔将反噬美国核心竞争力2021-05-03 19:45暴雨将至 上海市防汛办发布工作提示要求加强防暴雨大风准备2021-05-03 17:09

- 猜你喜欢:

-

“五一”出游 防控不放松旅游更轻松2021-05-03 20:02究竟是什么吸引他们在大湾区创业?2021-05-04 10:31身体8大器官被喂出癌症 只因你喜欢这样吃饭2021-05-03 21:52

- 评论:(大英帝国的失忆症)