八十年后的江村重访

八十年后的江村重访

文/赵旭东

中国人民大学人类学研究所所长

教授,博士生导师

对人类学而言,重访研究是一种方法,它是对一个人类学家曾经做过详尽田野调查的地方社会的再一次的深入调查,它的核心在于时间轴意义上的对于社会与文化变迁的觉察、体验和了悟。换言之,凭借这种调查,可以深度地透露出一种时间意义上的在一个固定地点上所产生的种种变化,由此而为人类学的定点研究提供了一种时间脉络上的可以去持续追溯的线索,注意到社会的变化如何在一个小地方的实实在在的改变。在这方面,重访是最为容易去开展的一种体现人类学的历史关怀的方法,这个历史很显然不是宏大话语下的一个补充性的案例,更不是超越了事件发生顺序的那种抽象意义的结构性的大历史的时间,而是一种能够真正感受到时间存在的一种事件发生的序列。而在这种序列之中则隐含着一种变与不变的辩证法。这种辩证法为人类学的独特性的知识生产提供了一种可行性的框架,人在其中窥视到了一种人自身所处社会的改变乃至巨变。

江村便是这样一个地方,在距离江南重镇吴江县十几公里的七都镇开弦弓村,一个由中国著名的人类学家、社会学家以及民族学家费孝通所最早从事人类学田野调查的地方,人类学重访的方法得到了一种真正的贯彻和体现。费孝通本人作为人类学家曾经一开始的最为完整的训练就始于开弦弓村这里,后来这个村子因为费孝通的存在而改换名称为“江村”,借用了费孝通在其英文版博士论文中所确定下来的便于称谓的“江村”这个名称,很显然,后来“虚假的”名字盖过了其真实的名字,开弦弓村由此而改换成为了费孝通意义上的江村。

费孝通与他的江村回访(部分)

费孝通与他的江村回访(部分)

他也几乎用其一生95年中的差不多三分之二的时间行走在中国以及世界的各个地方的土地上,中间累加起来就有27次之多是在江村这个村子做重访研究,可以说,他自己完成了一个受英国功能论人类学训练的中国人类学家对自己研究的空间断崖式切面化单向度社会与文化解释意义上的一种自我超越,他用“行行重行行”的步伐和节奏使得人类学家田野工作所一般所缺失的拉长时间线索的历史追溯变成了一种现实,他的每一次江村之行缀连在一起就是一幅江村地方社会与文化生活变迁的风景画,只可惜很多人并没有真正从这个角度去理解江村,很多人也只是把它们当成了一种资料搜集意义上的重访,然后去填补他们论题的空白,而非真正能够从一个具体的、有故事的村落变迁意义上去体悟一种历史的改变或者转型。这种有着清晰意识的重访工作实际上不仅是费孝通本人,在20世纪80年代以后,他的学生们也都开始了这种有益的探索。在那个时代,这倒不一定是学术研究本身的要求所需,更为重要的是伴随着中国改革步伐的加快,时不待我地需要一批社会研究者真正能够应对中国的现实存在和转变而提出问题,发现问题,并解决问题。此外,这一阶段的种种变化也催生了一批用心于中国问题的研究者。当然,就重访研究而言,最为重要的便是澳大利亚的人类学家葛迪斯在20世纪50年代中期所做的那次影响西方学术界的重访,那是新中国建立之后一个西方人眼中江村新变化的忠实记录。而费孝通自己的江村重访差不多也就是在那个时间开始形成并一发而不可收的,中间虽有很长时间的一个空档,但是自1981年开始直到他生命的晚期,对于江村这个小村落的重访都没有真正地停止过。

大约江村调查五十年的时候,也就是1986年,费先生把这份重访江村的任务交给了他在恢复社会学之后指导的第一个博士研究生沈关宝教授那里,他后来的调查出了一本书;江村调查六十年的时候,北京大学社会学人类学研究所牵头召开了一系列以江村调查为主题的学术会议;而到了江村调查七十年(2006)的时候,费孝通却已在一年前离开了这个世界,这项重访的任务被其家人委托到费先生一名已经毕业多年的博士生周拥平的手中。周在江村住了很长时间,带着一份崇敬之心试图把江村七十年的变化用笔来描述下来,他完成了这份工作并将其出版。这中间当然还有在英国读书的中国研究者常向群基于江村的田野调查所完成的博士论文。

再接下来就是2016年的“江村八十年”。我依然记得当年费先生的女儿费宗惠和女婿张荣华把我叫到他们位于北京冰窖口胡同的家里,先是高度评价了我此前在费孝通诞辰一百周年时带领学生所做的对于《费孝通文集》的全面阅读所留下的成果《费孝通与乡土社会研究》一书,接下来很恳切地希望我们借助这种阅读去编订一份详尽的《费孝通年谱长编》,这当然是我乐于去做的,没有太多犹豫就接受下来。另外一个任务就是他们希望我的一个博士生可以在江村八十年来临之际去重访江村,由此真正去延续费孝通江村重访研究的学术传统。作为费先生晚年弟子,这项任务对我而言,既光荣又有着重大的压力。我后来指派2012年秋季入学的博士研究生王莎莎从事这项研究,她差不多是从社会学本科、硕士到人类学博士一直由我来指导的一个学生,在接到这份“命题作文”之后,她马不停蹄地准备起相关的文献研究,并在2013年的秋天到了江村从事实地的重访研究,至翌年四月底离开,前后半年有余。

王莎莎对于江村的重访研究至少有两点特别引起了我的注意,一是她注意到了电商进入到江村的新变化,二是她观察到了两头婚的新家庭模式。就前者而言,这是费孝通生前所未曾发生过的新事物,电商在当下江村人的生活中已经一种不可小视的新作为,八零后乃至九零后的年轻人已经开始在家里独立经营起网店,“淘宝”、“天猫”的存在已成为他们天天要去注视和浏览的虚拟空间里的真实对象。这些注视和浏览,悄悄地改变着他们的生活方式和价值观念。而后者是一种婚姻模式的改变,这种改变很明显是由20世纪80年代中期所推行的计划生育政策在经历了二十几年的问题积淀和发酵所引发的,这种新模式也体现了当地人的一种适应性很强的生活与行动的策略。这种新模式的细节都在本书中有所交代,其核心便是男女双方同时在各自家里准备新房,由此而体现出来一种“新郎讨新娘”以及“新娘讨新郎”的“讨来讨去”的对等模式,这里所要求的是男女双方要同时举办婚礼,而住在新郎新娘两家的时间也会做一种按天换算的平均分配,这在当地叫“两头走动”。而生育出来的孩子虽然大部分还姓男方的姓氏,但也因为特殊原因而第一个孩子姓女方姓氏,第二个才姓男方姓氏的案例,这在当地叫“顶门头”。原来“顶门头”完全是由男性来承担的事情,现在则男女同时都可以担当了,这恐怕是80年代中后期以来生育子女少之后的一种当地人的自我应对。换言之,这里不再是传统严格意义上的单方面倚重男方的父子轴的婚姻形式,而是男女双方都开始进入到继嗣的社会再生产的过程中来,形成双系抚育和继承的一种新的家庭结构模式。这是针对计划生育政策后效的一种策略性的反应,以适应一种新的人口环境下的新的生活形态。

莎莎在江村完成的博士论文即可以看作是费孝通江村调查的延续,亦可以看成是江村重访研究的第三代的传承。无论怎样,这种学术的传统的核心魅力就是在于一个研究者脚踏实地的到田野之中,用自己的身体和头脑去切实感受在当地所发生的种种变化,了解那里的人的自我适应的新选择、新机制以及新途径,所有这些又必然都要从实地的调查中来,并从这些切身的感受中得到一种认识上的提升。莎莎的博士论文写作及其后来的修改实际都是坚持这样的一种思路而展开的。我想她所描记下来的很多细节的田野报告的内容终将在江村历史文献的遗存中留下一笔,她的不懈的努力也必然将使其成为这个江村重访研究队伍中的一份子,她的细致的重访研究所梳理出来的学术史脉络以及田野调查资料和分析也会为后来的研究者所实际借鉴和发挥。很显然,在中国人民大学人类学研究所攻读博士学位的这三年里,她为此事业付出了艰辛的努力并投以极大的学术热情,因此今天有这样的丰硕成果出版也就不足为奇了。

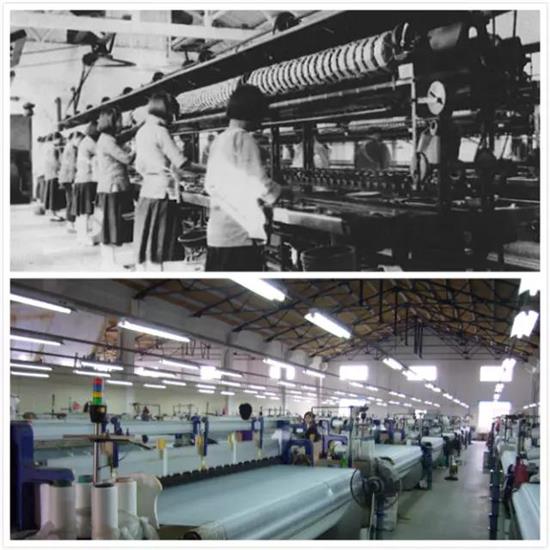

江村缫丝厂的嬗变

中国的乡村研究,或者就民族志意义的乡村研究而言,费孝通1939年英文出版的《江村经济》无疑是具有划时代的里程碑意义的著作,他得到了现代人类学的奠基人之一的马林诺夫斯基的首肯,中国的乡村由此不再是一种他人眼中的为了猎奇而去阅读的旅行日记、游记以及传教见闻之类的作品,而是一项严肃的对于一个长江下游太湖边上的中国村落的实地考察,并基于这种对一个村落完整的考察所撰写出来的一份经典的民族志报告,由此也让西方人知道了一个真实发生着的而不是他们对于东方文化的想象中的中国。至少对于这个村子而言,它的信息是完整的,也是富有启发性的一个故事,甚至书中对于中国乡村土地的理解即便到今天仍旧值得引人深思。费孝通基于这样一个研究而在经过将近半个世纪之后所提出来的“小城镇,大问题”的主张,不论是在过去还是在现在仍旧还是一个值得去关注的研究主题。城镇化绝不是完全的大城市化,城镇化也不是完全地消灭掉乡村!在中国自己的土地上,有太多的人依赖于土地而生存下来,从土地获得了深厚的回报,他们割舍不下的是一种后来会被不断勾起的乡愁。在这个意义上,土地成为他们家园的一部分,也成为了在情感上可以依赖和逃向的目的地。费孝通为此曾经留下名著《乡土中国》,而“乡土中国”这个概念的真实含义就是一个受到土地所束缚的中国,这种束缚绝不是一种压迫,更不是一种让人不舒服的感受,而是生活在那是人和土地之间的一种相互依赖的关系以及难舍难分的情感状态。此时可以想象一下马林诺夫斯基对于西太平洋初步兰岛民社会与文化的种种研究所透露出来的那种互惠关系的人类学理解,可以想见,这种理解在费孝通有关乡土中国的理解中间似乎又得到了一种神似的表达,但各自却保持各自文化下所塑造出来的一种对一般人性的理解和感悟,在马林诺夫斯基那里是割不断的互惠,在费孝通那里则是坚韧不拔的乡土,这恐怕就是人类学家的在差异性之中的共同性与共同性之中的差异性的辩证法。这在今天很多时候是无法在新的师承关系中去加以发展的,很多学生跟老师之间往往只是貌合神离,或者更有甚者,学到尽头,根本还不知师者所云为何。

在指导莎莎的博士论文写作中,我尽可能的使其在一种自由探索的氛围中去做一种田野研究和理论思考。我曾经在她做田野的中间因为会议的缘故去过一次江村,一起参加了一场由当地村民举办的婚礼,一起调查了几户农民今天实际的生活状况,这一切都是在一种共同讨论,彼此分享田野的基础上去催促她从今天所呈现给读者的文字方向上去做的一种尝试,这种尝试也许在博士论文写作和修改完成之后会因为各种的原因而暂时停止下来,但是这种尝试本身对于莎莎而言可能是会很持久的一种追求,成为其生命力的一个重要的组成部分,无论别人如何看待,她自己无疑实现了一种对于自我性情的超越,这可能便是一个学者在其人生价值中最值得去书写和记忆的一笔了。

今天的江村居民住宅

毫无疑问,不论是早期还是当下,中国的社会研究更多的是跟中国的乡村研究之间紧密地联系在一起,这里无可否认的一点就是,一种文明观念的对立曾经使得西方的中国研究者把他们关注的视角更多地放置在了中国的乡村,在那里中国的乡村似乎成为了一种西方眼中最为值得去描摹的他者,或者西方文明田园牧歌般生活的早期形态,这些在西方的世界中已经不复存在,因此而得到了一种大尺度、重口味的渲染,即一端是高度工业化的西方文明,在这种文明中到处充斥着各种难于解决的社会问题,但同时也是一种现代发达文明发展到极致的代表,对此似乎谁都无法去加以抗拒和超越;而在线条的另外一端则是“落后的”东方文明,他们生活的图景似乎恰好成为了西方发达文明所映射出来图景的反面,图景之中充满了阴郁的色彩,满是贫困、愚昧、疾病和痛苦的行为,他们自以为的善意的描写却无法摆脱整体性的站在一个西方优胜者立场上的对于西方以外世界的一种民族志的想象。就《江村经济》这本书而言,它的笔调是明快且简洁的,但其中也隐含着一种一个中国本土的研究者来自中国最为底层观察之后所表露出来的不满,这种不满使得费孝通清晰地意识到了这种农民生活的处境的制造者究竟是谁,应该如何去劝慰这些制造者的良心发现,因为在费孝通的视野中所注释和觉悟到的便是好端端的良田沃土就这样一点点被光环无限的现代文明的大刀阔斧的步伐所吞噬掉了。这种乡土社会资源的“水土流失”所带来的一个直接的后果便是一种乡村生活的完整性丧失,“村将不村”的局面实际在费孝通研究中国长江以南的江村之始就已经是在悄然发生了,并且一直持续到了现在,并在未来还会有一种更加难于摆脱的延续。乡村在这个意义上成为了一个各种力量都汇聚于此的实验场,在那里一种先入为主的发展理念在影响着外来者的对于中国乡村的理解。在这些人的眼中,不论是深藏于内心之中的深层心理结构,还是外露于言语之间的话语表述,都无一例外地共同性地指向了中国农民生活的本身,认为那里一定是存在问题的,是需要“他们”这些作为外来人的“乡村建设者”要去加以改造的,为此他们才可以毫无阻碍的走进乡村并凭借一己之见指手画脚地摆布乡村,而“乡村成为问题”几乎成为这些人先入为主的用以说明自己存在价值如何高尚的一个紧箍咒,随时可能将其抛向他们所选中的乡村,乡村由此在他们下了一番力气的规划和建设之后真的可能发展或者进步了,但乡村真的也就不再是原来意义上的乡村了,乡村成为了发展者眼中理想他者的一种模塑或猎物,在那里出现了高楼大厦,出现了车水马龙。我2014年深秋那次去江村曾经闻知村里的孩子都被送到镇上中心小学或者更远的地方去读书,每天早起会有家里预备的高级轿车专门送到学校,下午放学之后再从那里被接回来,并且早晚在乡村都出现了一种令人烦心的堵车局面,为此我就惊讶于一种只有现代性驱力之下才会出现的现代化进程的一种魔咒般的改造能力,人们因此会在生活上变得方便很多,人们也因此会在闲暇时间上增加很多,但人们忧愁的事情似乎一点也没有减少,他们忧愁于孩子的读书、孩子的发展,更忧愁于何时可以过上和城里人一样的日子,这种工业化的道路确实使得他们的生活发生了一种巨变,但在这种巨变的背后实际深藏着的则是一种对于维持这种高品质生活的确定性的莫名的担忧。由于地利的原因,今天江村的人显然不需要辛苦地出外打工就能过上比较优越的生活,但他们却要不得已使自己一下子转换成为来村里打工者的雇主、房东和中间人。这恐怕是他们之前的生活中未曾想到过的一种生活样式,但在今天都实际地存在在了那里,并且这种转变似乎每天都在翻新。

江村生活“旧”与“新”

在此意义上,江村的存在无疑成为了观测中国近半个世纪乃至更长时间发展变化的一个晴雨表,但是江村的发展绝不可能完完全全的代表中国,因为“中国”的含义究其本质而言绝非单一性的存在而是多样性的包容。中国有着千千万万个乡村,这些乡村因为那里住着的人的差异而体现出来一种千姿百态的样式,晚年的费孝通曾经提出了“多元一体”的概念去应对“江村能否代表中国的论争”,这个“多元”无疑是实实在在、毋庸置疑的,而“一体”则是一种文化认同意义上的建构,它具有一定的抽象性和容括性,但正因为这种抽象性而使之可以去把多样性的差异统合在一起,形成一个完整性的一体性的存在。在此意义上,我们就需要去深度领会费孝通这一概念的另一面,那就是抽象的一体观念的构建一旦完成并被认可,实际上也就很难再被撼动,因为它是建立在所有人对于这一抽象存在的象征物、制度设置以及机构运行的认同和同意的基础之上,这也就成为一体可以持久稳固存在的合法性基础。但多元的运行逻辑从来都是与一体的抽象性和唯一性之间在做着一种反向的运动,即它是在具体之中得以表现,是持续地处在一种分化的过程之中,难于用某种固定模式、归类以及类型划分的方式去理解一个所谓作为整体的乡村,它一定是一种个体化的存在,每个乡村在一定意义上都是带有独立特色的,由此我们才能真正看到不一样乡村的真实存在,由此我们才会对那么多具体存在的乡村的差异性及其不可归类性不会表现出来某种莫名的惊讶。这就是我们需要去深入理解的费孝通“多元一体”逻辑背后的另一面,即真实世界之中的“一体多元”。江村发展的故事告诉我们,江村必然是一个独立的存在,它不可能涵盖中国所有的差异性存在的乡村,但它成为理解中国近80年来乡村发展的一条重要线索,这是一条富有启发性的线索,凭借于此,我们可以找寻到打开其他乡村发展模式差异性、困顿性和瓶颈性的钥匙。显而易见,依赖于土地而生活的乡村是具有一种共同性的,而面对现代性而生发出来的一种离土的转型也是带有共同的,但在这种共同性的下面所真正能够浮现出来的生活现实却是富有差异性的。乡村一定不是人类生活的终极形式,但是乡村也不会那么快的就在这个世界之中消失得无影无踪,乡村自有有它自己的生命力的存在,它也有能力去做一种属于自己的创造性的转化。在过去,也许有太多的“城市教训乡村”的故事、传闻以及笑话的发生,但在未来,在人类由于过度城市化的发展道路而遭遇到一个又一个的困境和打击之后,反过来“乡村教训城市”的日子大概不会太过遥远,而且很多先知先觉者已经开始了这种受教育的努力,他们迈步来到了乡村,希望和农民一起共同去营造出一种真正属于他们自己的生活,修缮那里的房屋,整理那里的环境,帮助那里的贫困者,所有这些的努力如果不是带着一种城里人教育乡下人的自以为是的高傲姿态,似乎都是应该得到接受和鼓励的,因为这些行为如果被看成是用乡村新鲜的空气、绿色的食品、有机的生态以及满眼的绿色去“教育”那些曾经不可一世的城里人,或许是一种不错的属于中国自己的乡村发展之路。

曾几何时,西方是以彻底的抛弃乡村为代价而完成了他们的城市化的现代发展之路,但无疑他们为整个人类造下了太多的遗憾,在他们的忏悔声中,我们需要一种文化的自觉,这种自觉便是我们并不需要那么快的走向单一化的拥挤的现代之路,我们为此而保留下了一份乡村自我发展的氛围宽松的文化遗产,即我们没有完全抛弃掉乡村,更没有把乡村看成是一种问题之所,我们尝试着让乡村里面的人去发展出来一条自己改造自己以适应现代发展的道路。这恐怕就是费孝通当年在江村的调查,在云南禄村的调查,甚至在最早的金秀瑶族那里的调查都试图要去加以说明和倡导的,在很早的时候,费孝通的田野实践就在尝试着走一条用乡村去教育城市的发展之路,这条路的不断拓展也许就会在今天太湖之滨的江村结出硕果,并通过一代又一代人前赴后继的重访研究为我们所切实地感受到。

最后,希望王莎莎的研究可以在这个道路上去做一种理解中国意义上的发展和延伸,也希望有更多关注中国乃至世界乡村发展研究的学者能够真正关注于中国的乡村在未来的命运及其种种的转变,并关注于费孝通及其后来者笔下的江村在未来的一种茁壮成长。在一定意义上,学术就是一代又一代人的薪火相传,没有这种传递,学术就成为是一种僵死的学问,束之高阁,烂于书柜,这样的案例岂止是那些历史上风光无限今天却默默无闻的一个又一个的绝学呢?中国乃至世界的乡村的研究也是有着同样的道理。我相信“事在人为”的大道理,却不太相信一种天才逻辑的存在;我相信“心想事成”的小情调,却不特别赞同“坐以待毙”的决定论。天才会因为自己的小聪明而对外部世界表现出一种不屑一顾,由此而与外部世界隔绝,最后一事无成;而愚笨者则会因为日复一日的“心向往之”的追求和行动而成就自己的梦想。如果真有所谓上帝造人之说,那在这一点上,上帝所做的相对还算是很公平的。

二零一六年十月二十日晨写于京西南书房

本文为《江村八十年——费孝通与一个江南村落的民族志追溯》序言

《江村八十年——费孝通与一个江南村落的民族志追溯》

?王莎莎 著 学苑出版社 出版

阅读原文

新闻推荐

川企在挪威承建第二座大桥欧洲又一“中国造”大桥通车建成通车的贝特斯塔德大桥。四川路桥集团供图本报讯(记者王眉灵...

- 相关推荐:

-

疫情期间近千人立下“微信遗嘱”他们都说了啥2020-04-06 08:22“金银潭南楼高区的不凡直到永远” 最早逆行者钟鸣今日返沪2020-04-06 08:434月8日后 武汉小区封控管理有哪些变化?政策解读来了2020-04-06 07:04

- 猜你喜欢:

-

杭州2022年亚运会吉祥物公布2020-04-06 02:02天津国家会展中心二期项目开工2020-04-06 07:03辽宁昨日无新增确诊病例 新增无症状感染者4例2020-04-06 08:06

- 评论:(八十年后的江村重访)