傍晚时分我踱步在雪地上 脚下吱吱作响

原创 阿改 象外

说了好几回要去谭彼得的工作室,结果都因为各种原因未能成行——可能是我在潜意识里以为他是个“95后”,画的又是这种调皮的画,要是见了面,发现无话可说那可怎么办?

结果发了提纲,等他一回复才知道——人小伙子是正经人呐,看的是老电影,最近看的书则是那个宣称自己“不是哲学家,而是圣人,或者是疯子”的解构主义哲学家/文学家巴塔耶写的《眼睛的故事》。

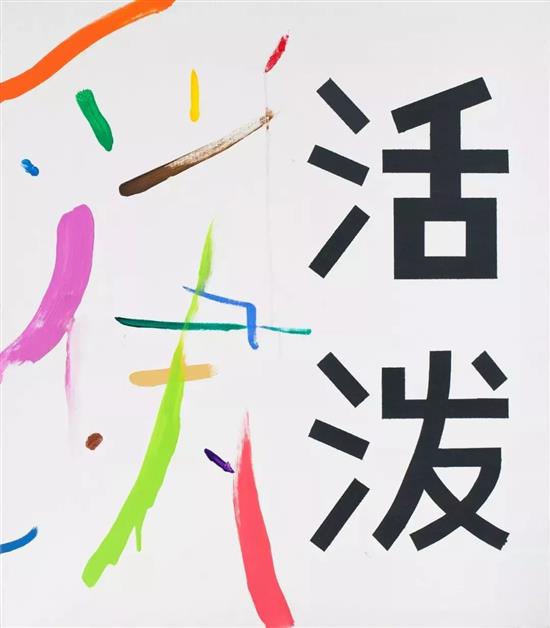

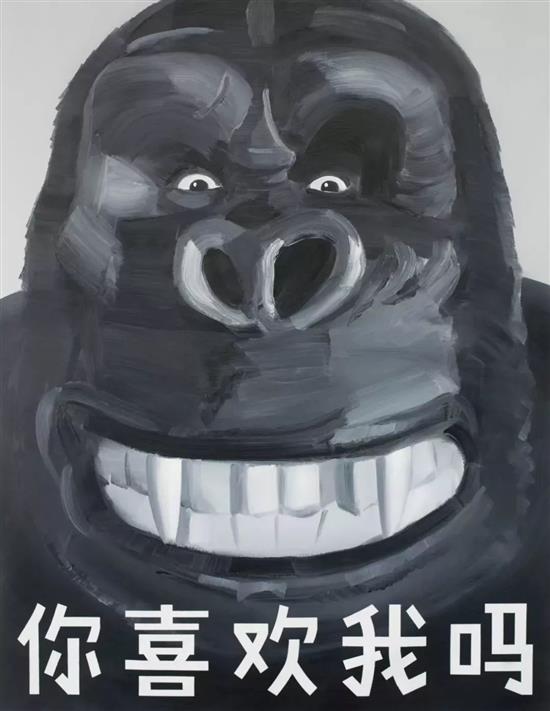

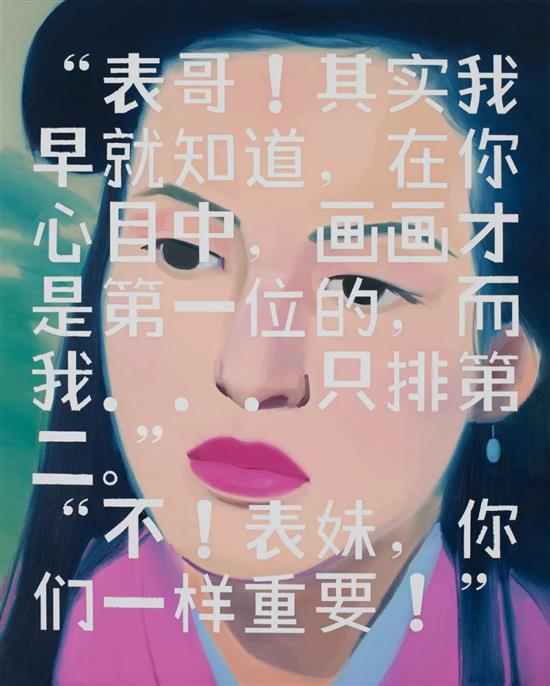

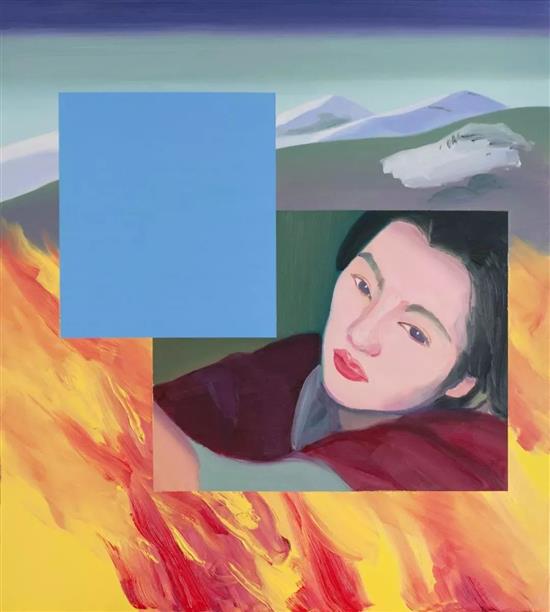

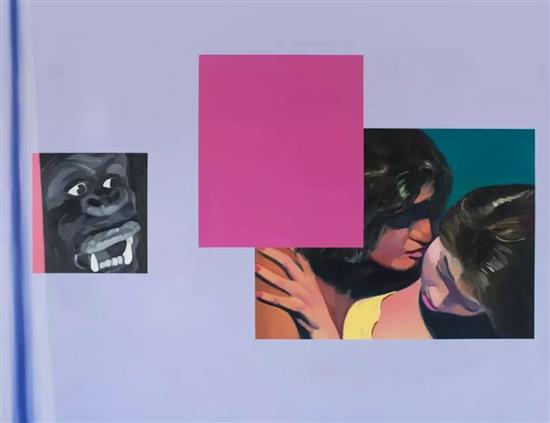

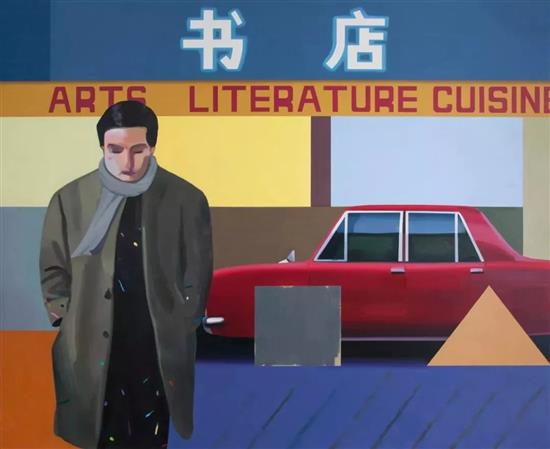

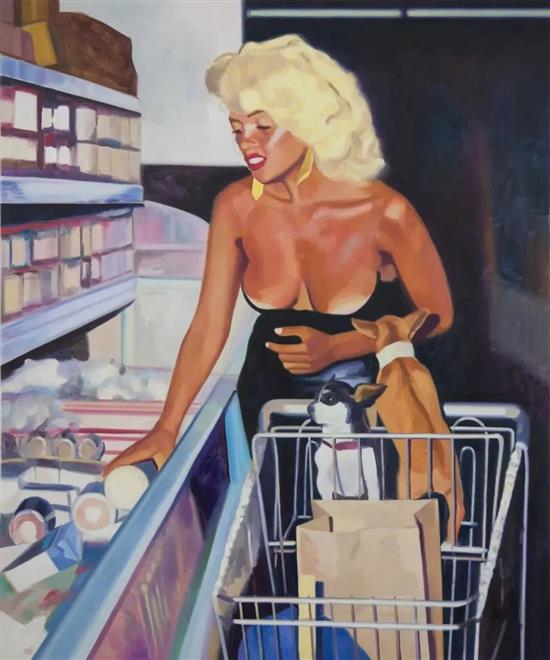

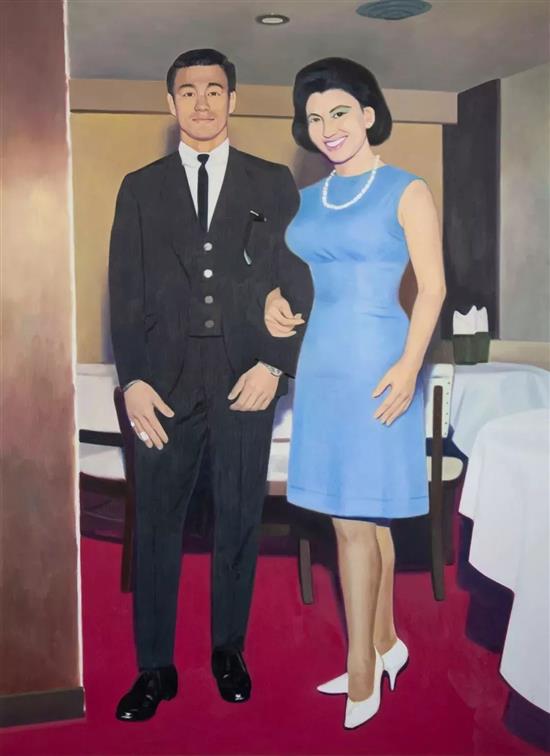

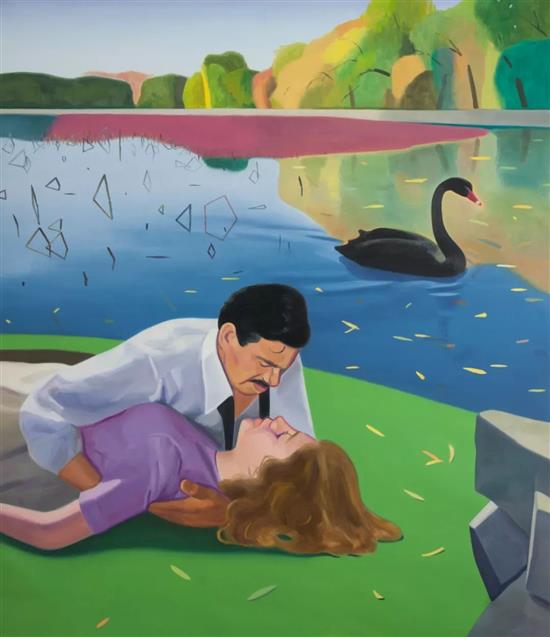

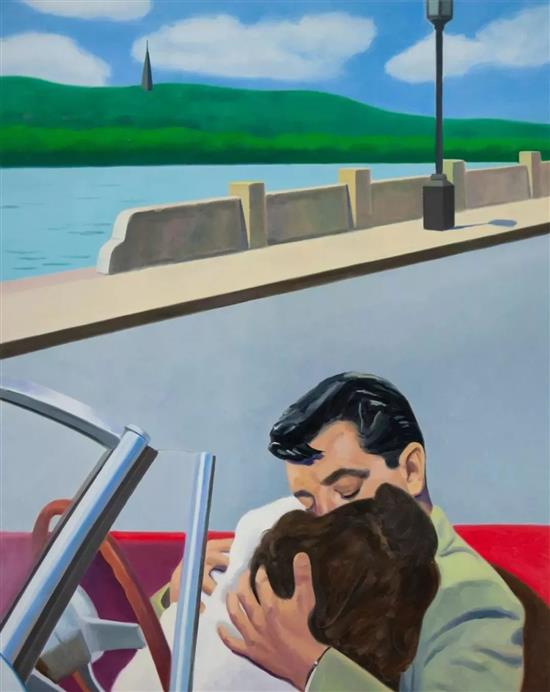

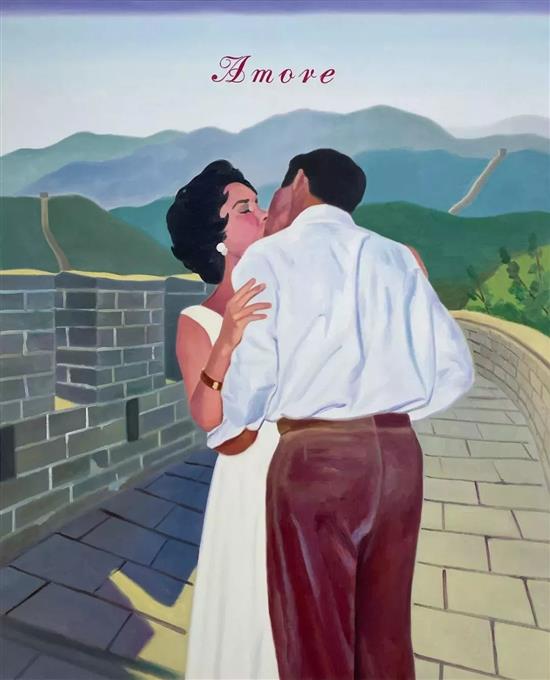

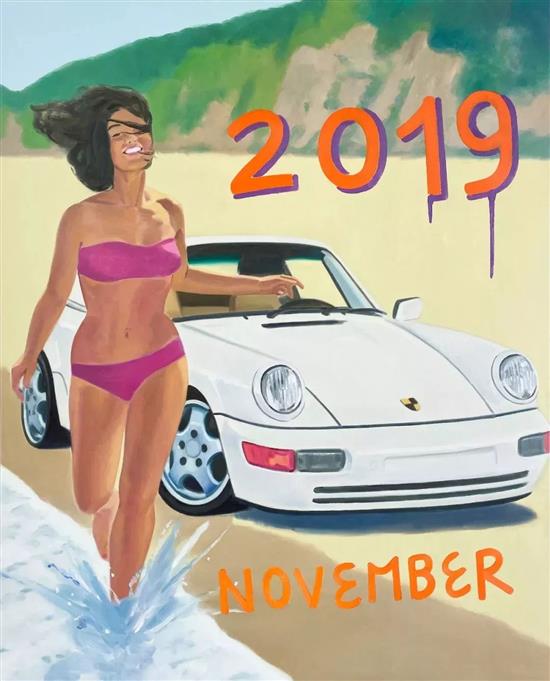

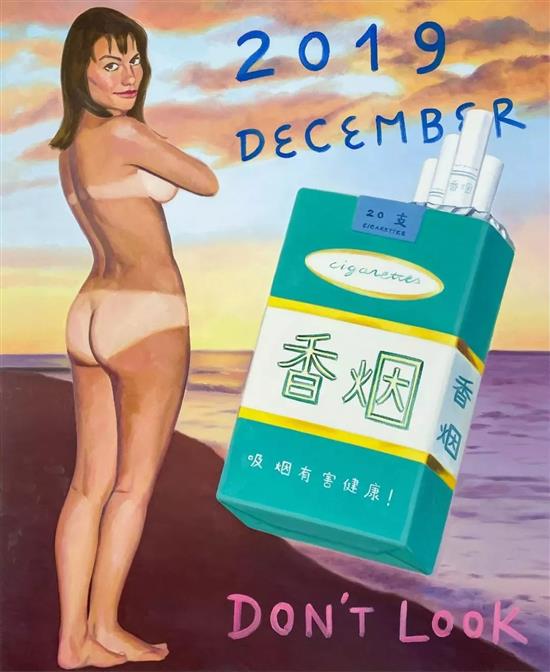

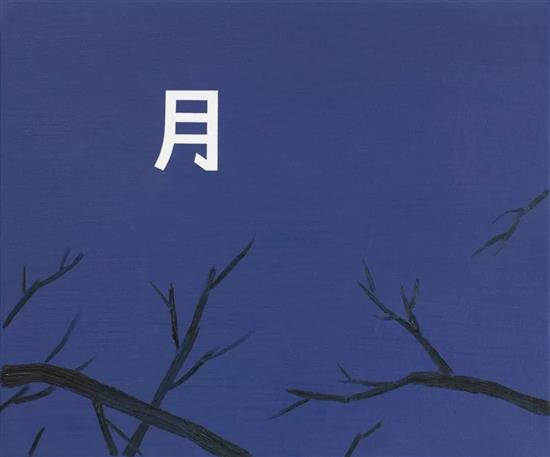

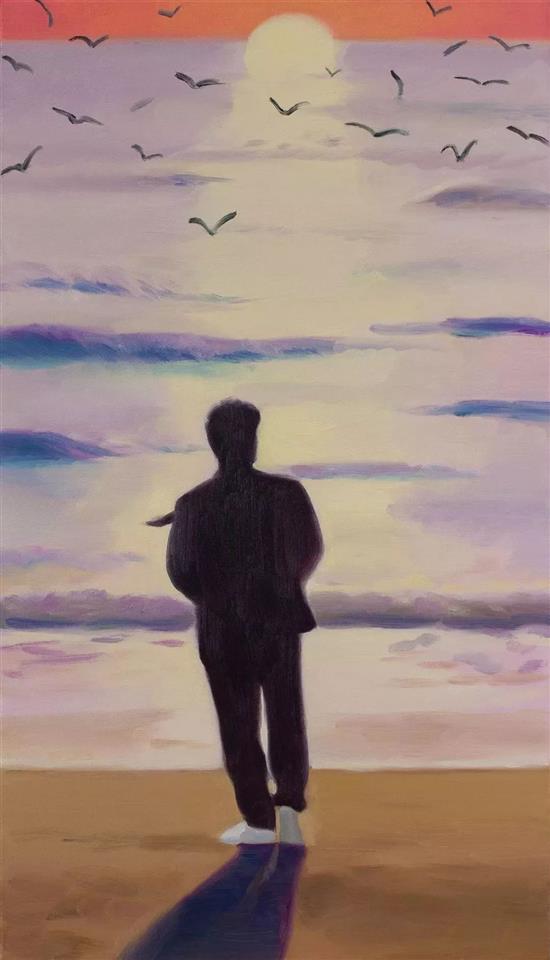

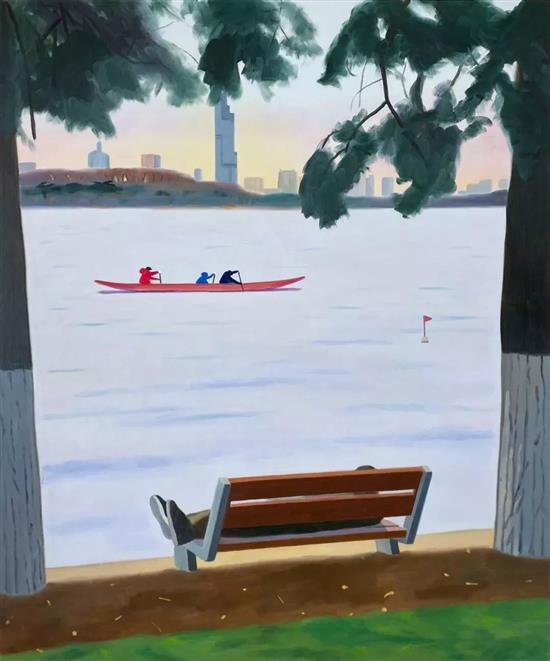

然而他的画却是好玩的。它们是读图时代里各色视觉元素搅拌出来的酸甜色拉,是全球化时代里东西文化交汇激起的朵朵浪花,幽默有之,戏谑有之,自嘲有之,有一些,或许还隐晦映照着自身的境况,另有一些,则见艺术家在扁平化的绘画中,尝试烛照历史的兴趣和野心。它们唯独不是深沉和苦涩的,不是深情和迷狂的,虽然其中也许包含一缕诗意,一点忧伤。

所以,虽然是小问答,我还是先让你们多看几张图片吧,然后再跳到问答的部分——

象外 :第一个问题:你是谁?哪里人,学画经历如何,以及谭彼得是你的真名吗?

彼得 :我叫谭彼得,1988年生,江苏南京人。我的名字就是父母给取的,从来没有改过。我从小就喜欢画画,一直画到现在,唯一特殊的是我在意大利完成了自己的高等教育。侨居的那段经历对我影响很大。在经过多年的学习后,我意识到自己的艺术其实不仅是从意大利学来的,而更多的是由两个或更多文化、艺术碰撞的结果。脱离了自己的文化和传统,促使我重新思考那些习以为常的事物(更不用说艺术了),例如我会通过欧洲的视角来重新审视自己的文化,或用中国哲学来解释欧洲的现象,就是这样的比照打开了新的思维维度。

象外 :你为什么要画这些东西?(当然,你完全可能/可以反驳我:为什么不可以画这些东西)

彼得 :绘画是自由的,只要是我想表达的东西,我就会画下来。

象外 :我的感觉是:你的画,抛开形式和技巧层面的因素,是带有一定的自传性质的。所谓自传性质,不是特指这些画反映或描述了你真实的人生经历,而是折射了你在不同阶段,尤其是绘画当下关注的问题,而那个问题总是跟你的自我密切相关的。这样理解对吗?

彼得 :对的,我觉得艺术作品的表达若是真实、自主的,那么肯定会流露出艺术家的个性,例如性格、经历、知识等。艺术家也会关注当下的各种问题,所以作品既是个性的,也具有时代共性,并且在不断变化。

象外 :你绘画的图像来自哪里?影视?招贴?还是日常亲眼所见的场景?

彼得 :我基本上会使用图像素材,但有的部分也会凭空想象着画,有时画的就是亲眼看到的东西,其实并没有一个固定的模式。只要是图像我都感兴趣,例如电影中的画面、照片、广告画、漫画等等。

象外 :老派的广告牌、招贴画,或者广泛意义上的装饰艺术对你有多大影响?波普艺术对你有多大影响?

彼得 :老广告牌或招贴画都很吸引我,首先这些图像都很有趣,让人看着很放松,如同读漫画书一样,给人亲近的感觉。我也喜欢它们独特的形式,例如一张广告画,广告是有它宣传目的的,就好比艺术家有表达的一个想法,图像中的元素都脱离了原有或者说独立的含义,它们变成了并置的众多组成元素中的一个,所以以这样的形式来绘画,画面会变得更有意思。

我很喜欢波普艺术的,例如安迪·沃霍尔(Andy Warhol)重复的可乐瓶——我喝的可口可乐与好莱坞影视巨星喝的可乐是一样的,所以从某种意义上讲,波普艺术拉近了公众与艺术的距离;再则,我看到的周润发跟你看到的周润发是同一个人,但同时我们各自心中的周润发又肯定是不一样的。一个具象的,可以引起大众共鸣的人或物却是抽象的、开放的,我很喜欢这一点,所以我试图创作的可以称为一种绘画型的ready-made。

象外 :我不太好从学理或艺术史或艺术流派的角度来分析你的画(因为我本来也不懂),但我感兴趣的,是你对这些图像感兴趣的原因。是因为它们蕴含着一定的反讽、怪/恶趣味,还是因为你希望通过这些绘画这些图像来表达有别于原始图像的意义?

彼得 :运用图像只是为了帮助表达我的想法,在已有事物的基础上再次阐释,因为创造一个绝对新颖的东西也许不大可能,但是由于每个个体是唯一的,所以再次阐释会深化或改变原始图像的含义,使得有了新意。

象外 :你的绘画显然不是古典的,但那并不意味着它们单薄、肤浅或者缺乏内涵,相反,我觉得每一张画都有一些有趣的细节——不是形式意义上,而是内容层面的,我总觉得你是在“轻”和“重”中找一个平衡,在表达自己观点的同时,又并不执念于观众一定要信服这个观点本身,或者说,让观众“若有所思”是你最满意的状态(但未必所思为何),是这样吗?

彼得 :你的解读非常正确,这正是我想达到的目的。我觉得作品最好的状态是一种“之间”的状态,作为创作者我有自己的想法,但我不会强加给观者,而是邀请他们参与到作品的讨论中来,或者说是由观者来完成作品,来完成每个人自己眼中的作品。法国汉学家于连(Francois Jullien)就写过一本书《L” écart et l”entre》,讲的就是“之间”的问题,推荐大家去看,说到底就是道家哲学。有别于形而上学,没有A与B的限定或区分,而是游走于AB之间。这样的哲学思想运用在艺术创作里,最大的效益就是激发了观看者,让他们变成主动的参与者。一幅作品好坏的衡量标准变成了给出观看者想象空间的多少,或者说有多少启发性,绘画不再是叙述性的,而是开放的对话。

最让我会心一笑且欣喜的一张

象外 :你在画面中,常常会配上剪纸风格的汉字,为什么?内容的提示对你的重要性在哪里?

彼得 :在画面里我会用到不同的元素,我把汉字看做组成画面的元素,当然我对文字是有感情的,我认为至今这样一个信息时代,体量最小但最有分量的仍然是文字。文字包含意义,若在画中适当的“提示”,可以激发观者的思考。至于之前一段时间一直在用比较剪纸风格,或者说方正一些的字体,是为了与绘画部分形成对比,不仅在含义上,也在形式上。

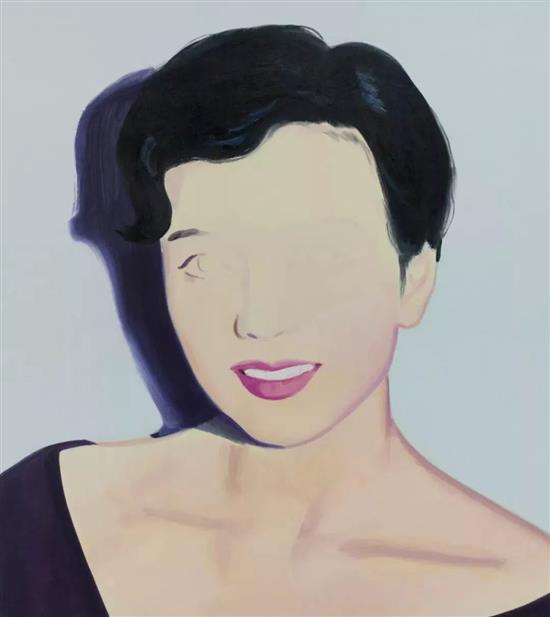

象外 :《三十二岁》那张有什么说头吗?我总觉得那背后藏着一些东西,或者勾引起了你的某些回忆。

彼得 :是的,这张画的原图像就是我奶奶的一张照片,当我看到这张相片的时候,她告诉我这是她拍的第一张照片,由于家里穷,直到她工作后被评为先进工作者,才拿着单位奖励的票去照相馆拍下了这人生里第一张肖像照,当时三十二岁——我一下子就被感动了,你能想象今天一个女孩儿要等到三十二岁才能拍摄人生中的第一张照片吗?

相片里的她是紧张的,笑容略显僵硬,但能感到她当时是兴奋的、喜悦的,但这张画我想表达的,也是我感触最深的是时间,画面中白色空缺的部分,意味着破碎的,被剥离的韶华。就像一朵花,在绽放之后会凋零,人生不就是这样喜忧参半嘛。不禁让我联想到版画家萨代勒(Sadeler)在一幅花卉画下方写道:“花朵凋零的图像警示着我们时光飞逝”。

象外 :跟《三十二岁》那张类似,好几张是明显带有年代感或历史性的,比如《含情欲语》《The Master》《8.15》那几张,它们似是而非,又透出浓浓的深沉气味。你对什么历史感兴趣?你在意历史中的什么?

彼得 :过去的图像都挺迷人的,我好奇的可能是在另一个时间下反映出的世界,事物呈现出的不同状态吧。一个图像能吸引我,有时是形式,有时是构图、气氛,或者有可能的某个联系着的历史事件,这完全是一个不可预知的过程,得看当时的感受。

象外 :艺术或绘画对你来说意味着什么?

彼得 :这个问题问得很大,好比问我什么是艺术一样,我只是运用绘画这一形式来表达我的想法,我希望自己的作品能够让更多的人看到,并且若观者在视觉享用的同时能够参与到作品的讨论,甚至获得启发的话,那我就很满足了。

象外 :你的家人和朋友对你的艺术如何评价?

彼得 :家人朋友都很喜欢我的作品,借此机会我要感谢我的父母亲和所有一直以来都支持我的朋友们!其实我更关心的是我的非艺术专业的朋友,他们忙于工作、家庭,很少接触艺术作品了,我希望大家能坚持欣赏艺术,抽出时间来看展览,学习、体会、享用艺术。

象外 :你平时的生活状态是怎么样的?你日常对什么感兴趣?有什么兴趣爱好?

彼得 :在完成工作任务以外,我把全部时间都放在画画上,所以生活很简单,除了画画,我平时的爱好还有看电影、看书、听音乐、健身、旅游。

象外 :在过去的两年里,你对于艺术这个领域/专业/现实,思考过哪些问题?

彼得 :专业上除了上述提到的于连的“之间”美学,我还思考过Nicolas Bourriaud的“关系美学”(观众真的很重要)。至于艺术领域,真切地希望有更多的人能参与到艺术的讨论当中,学习艺术,享用艺术。

象外 :最近在看的电影/书/展览,有值得推荐的吗?

彼得 :近期看到的喜欢的影片有:《黑猫白猫》(1998)、《杀手悲歌》(1992)、《妖兽都市》(1987)、《午夜狂奔》(1988)。最近在看的书是乔治·巴塔耶(Georges Bataille)的《眼睛的故事》。

象外 :最近你在日常生活中所见的印象深刻的一个瞬间。

彼得 :傍晚时分我踱步在雪地上,脚下吱吱作响,照在皑皑白雪上的阳光是金色的,树的倒影是蓝色的,露出的土地是咖啡色的,一棵棵野草是绿色的,而我的心是红色的。

.

END

.原标题:《傍晚时分我踱步在雪地上,脚下吱吱作响》

阅读原文

新闻推荐

今年春节前三周票房平淡,目前排片仍靠《误杀》《叶问4》“老片”撑场面 为何春节前影市“这里的黎明静悄悄”?

《误杀》剧照《叶问4》剧照截至发稿前,1月25日大年初一的预售票房已经达到3.15亿,然而,与春节档的火爆态势形成鲜明对比...

- 相关推荐:

-

《小丑》领跑第92届奥斯卡奖提名2020-01-15 03:46日产:戈恩挪用公司资金逾4亿日元 用于在凡尔赛宫开派对等2020-01-17 15:24《寄生虫》 何以成为一部建筑电影?2020-01-19 08:23

- 猜你喜欢:

-

史蒂夫·金祸从口出 电影的评判标准究竟为何?2020-01-18 10:34波司登 进军高端羽绒服市场2020-01-15 03:00AI杀入影视圈:算法再造李佳琦?2020-01-16 06:55

- 评论:(傍晚时分我踱步在雪地上 脚下吱吱作响)