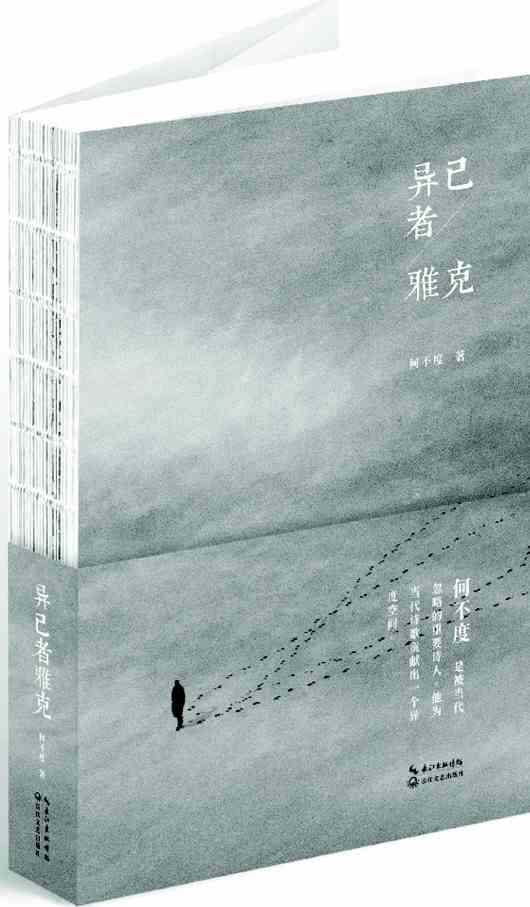

“悲伤,我写过了!” 读何不度诗集《异己者雅克》

一

一

诗人何不度还有别的笔名,杏黄天,雅克,也许以前还有我不知道的。一个人有多个笔名,也许是意味着面对世界的惶惑,也许是在不断寻找着恰切的内心抵抗方式。我注意到诗人有这样的话:“人性是复杂的、生活是曲折的,没有简单的对与错。不管我们现在生活在哪里,以何种方式生存,我们选择的是哪个能让我们继续活下去的存在方式。”除了生活本身,诗和笔名也必定是诗人何不度继续活下去的存在方式。

1973年出生于甘肃西和县的何不度,我在他的诗歌里似乎没有读到过乡村背景,他反而是迅疾地进入了城市生活,进入了现代性的工业场景,并由此不断探究形而上的精神现场。何不度的诗不为西部地域情境所限,不惟乡土,也不惟城市和现代性工业背景,这让他在无意识削弱了某种清晰特征的背景下,可以更多遵循内心,更彻底表达自己独出的思考。

我不大了解他早年的生活背景。他最初的生活应该是在县城,之后进入更大的城市读书,然后在工厂工作。工厂所在地远离城市,偏隅之地,工业化的枯燥环境,心灵敏感的诗人,孤独更是难免。而这种孤独感,却反过来成就了在狭隘的时空中可以不断深入的诗意空间。其过往生活的形而下体验,让诗人反过来更多地关注于形而上。高度的精神焦虑中,诗人不断逼近着诗意的极端体验。

看看他的《歌声》——偌大的厂房里,只有/他的歌声回荡/嘈杂的机械的响动/也像是伴奏/我第一次发现/唱花儿的这个临夏人/是这么的忧伤……这是诗人1999年的一首诗。26岁,是可以忧伤的年龄。依旧是抒情的,但已经很是成熟了。虽然还有些单纯,但是有着自己的发现。诗人不同于别人的是,他发现的是——“他的忧伤找到了花儿/连人群也像是忧伤的伴舞”。这里有一个微妙的转换,不是人在花儿里找到了忧伤,是忧伤本身找到了忧伤。这是语言的魔术,但这魔术不需要障眼法。这是语言的“是”,存在于诗人上帝一样的内心里的。

在同一年,何不度还写了一首几乎与上面这首迥然不同的诗。诗人的《歌声》在看似单纯的诗意里,已经有着无奈于世情人生的深入。而在这首《关于钢铁》里,诗人适度抑制了抒情,而借助于“钢铁”对这一现代性物质的深入了诗意——这个角落里堆满了这些/锈红、暗淡的废物,以各种可能的形状/我们并不知道什么……我不了解诗人的写作发展脉络,但是我知道诗人的这首诗,几乎是从那种近乎单纯的忧伤一步就跨越到了略带理性深度的现代性诗意挖掘。《关于钢铁》也确实是一首“关于钢铁”的诗歌。诗人几乎是技术性的审视一样,逼视着这些钢铁的“光芒”、“质地”和“黑暗”。而这些钢铁随着人的“锤炼”、“打孔”和意欲的“图案”,诗人对这个“存在”的背后进行了反复地追问、诘问,意欲挤压出这些现代性物质对人类生活的意义。

世纪之交,2000年,诗人写下了《呼唤》——机械彻夜响着,灯光熄灭冬天到了,万物萧瑟,车间外面寒风呜咽/我又听见你的呼唤,妈妈/哪里生活都一样/为什么你的眼泪一再流淌。这首五行的短诗,我特别注意到的是“哪里生活都一样”这一句。诗人在他的“诗观”里亦有这样的其实是颇为沉痛的无奈表述。也许诗人并未特别注意到所谓的世纪末情结,可能的只是无意而来的心理暗示。“哪里生活都一样”,这句话跟米兰·昆德拉的“生活在别处”不一样,更有着宿命一样的感受。这句儿子对母亲说的话,再续之以询问母亲的话,“为什么你的眼泪一再流淌”,让人沉痛不已。“哪里生活都一样”?真的是这样么?而母亲“一再流淌的眼泪”,才更是生活真正“恩赐”我们的。诗人代替我们说出了“哪里生活都一样”,其背后隐藏的其实就是“哪里”的“生活”可能都没有意义,都不过是“生活”,甚至只是“活着”。

二

2005年至2008年,诗人有机缘就读西北师大中文系。这所百年老校,有着深厚的人文历史。近乎四年的学习,诗人的内心愈加丰富,感受愈加敏锐;而更重要的是诗人理论素养的提升,强化了他的思维深度。诗人这一阶段的不断成熟反映在他的《爱上一只猪的生活》中——每天都要从公园十字出发,途经天鹅湖水厂寺儿沟/接送8岁的儿子上学/回家,小心穿过红绿灯……诗人写作《呼唤》之后,七年过去,他的诗歌如期成熟了。诗人的心境已经不再是过去那样的“抒情”,也似乎悄然消失了那种面壁一样的“审视”和“追问”。而是可以坦诚以对万事万物,不再狭隘地逼视,而是打开胸襟,安妥生命于大道,包容万物,在这随遇而安中,悄然去追问着更深的诗意。这个送儿子上学过马路的细节,让诗人因为新的生命延续,想到自己的一生不过是三件事:“出生、哭、死”。但在这样的总结之后,诗人不惟生命的短暂,甚至是单调的循环,而“看着儿子的眼睛,突然爱上了今生/爱上一只猪的生活”。诗人似乎是突然有话说,而这话又绝不是突兀、无源而起,而是生活已经给了他可以热爱的——尽管这可以热爱的依旧是一个短暂的轮回。尽管这首诗的前面还有人生的焦灼,“要躲开红灯,躲开汽车”!但是在这样的焦灼中,诗人审视人生,依旧可以有这样的坦荡,这样的满足。但是,我们深究这满足的背后,依然可以觉察到这是诗人的自我揶揄,是讽喻,自嘲,但其间有着这样的自我悄然满足,人生已经足够。人之为人,其实就是在生死之间的一瞬,但是有这样的心态,就可以像庄子一样的“鼓盆而歌”,就可以像刘伶那样“死便埋我”。这首诗背后的复杂,丰富了它的内涵。

2017年,诗人写下了《生命》一诗——风在哪里点燃的,风还在哪里吹灭/从畜生到鬼到人到神/从地球到银河到宇宙/从无路可走到有一条路到有很多路/或者相反吧……这首只有八行的诗歌,诗人祈祷一样地描写极具挤压感,而奇怪的是这种挤压感之后,读者似乎又可以从容无畏起来。“风在哪里点燃的,风还在哪里吹灭”,“我们在哪里走散我们还在哪里相聚”,这宿命一样的诗句指出一切。看似最终的,其实都不会终结,都会有暂时抵达的永恒,而由一个永恒再到另一个永恒。诗人笔下,“生命”可能并没有意义,也无所谓必须有什么意义。什么是生命的意义?意义又是什么?谁都不能回答的。人类不能也不必回答。而以无尽循环的“走散”和“相聚”,其实就是生命以无意义的意义。老子说:“天地不仁,以万物为刍狗”。其实,天地何为?天地亦不自知。天地就是万物,如何能以万物为刍狗。天地不过是天地,是茫茫无极之中的一个为瞩目这一切的生命放大了的点。

面对这些没有终极的,诗人像哲学家一样追问,而在这样的追问之中,一代代人的生命就悄然过去了。诗人在《为什么还在写:为一个不可能的时代!》里有这样的追问:“我的问题不是为什么写,而是为什么还在写?”诗人没有找到答案,只是这终极地追问,在诗人的内心回声一样升起,“沉思安顿了我们生命中无法言说的恐惧与情感需求”。

这是诗人的回答。这回答也即是诗歌的意义。

(《异己者雅克》由长江文艺出版社出版)

新闻推荐

西和讯(通讯员鱼勇)近日,西和县妇联在西和县第一中学等五所学校分别举行了“春蕾计划”女学生助学金发放仪式,为全县98名贫困...

西和新闻,有家乡新鲜事,还有那些熟悉的乡土气息。故乡眼中的骄子,也是恋家的人。当我们为生活不得不离开西和县而漂泊他乡,最美不过回家的路。

- 相关推荐:

-

郑虎林书法作品选2019-03-12 11:12岳金林督查指导东西扶贫协作项目建设2019-03-12 01:01陇南市公安局交警支队拟吊销机动车驾驶证公告2019-03-05 01:01

- 猜你喜欢:

-

安全陇南 西和:开展出租车市场专项整治行动2019-03-08 01:01【今天我当班】一名科技信息岗位交警的一天2019-03-15 15:45孙雪涛赴青岛考察对接东西扶贫协作项目2019-04-01 05:13